Digitalisierung – Segen oder Fluch?

25.09.2018 SteinDas diesjährige Wirtschaftsforum Fricktal stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Es fand im Syngenta-Forschungszentrum in Stein statt.

Dieter Deiss

Christian Fricker, Präsident des organisierenden Fricktal Regio Planungsverbands, durfte im voll besetzten Konferenzsaal des Unternehmens viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft begrüssen und Hausherrin Regina Ammann, Leiterin External Affaires Schweiz bei Syngenta, wies bei der Begrüssung darauf hin, dass Syngenta ein in der Schweiz verwurzelts, globales Unternehmen ist und ergänzte: «Die chinesischen Besitzer sind langfristig orientiert. Dies erlaubt uns eine weitsichtige Planung.»

Digitalisierung und Arbeitsmarkt

«Die Einen sehen in der Digitalisierung eine grosse Zukunft, andere fürchten sich vor deren Folgen», leitete Regula Ruetz, Direktorin von metrobasel, ihr Referat ein. Nach Mechanisierung, Elektrifizierung und Automatisierung sei jetzt die Industrielle Revolution 4.0 in vollem Gange. Sie sei ein Quantensprung. «Maschinen lernen und übernehmen Tätigkeiten von Menschen», führte die Referentin aus. Als Beispiele nannte sie Industrie-Roboter, Stimmerkennung, selbstlenkende Autos und künstliche Intelligenz. Der Kunde werde immer mehr zum Mitarbeiter. Stichworte dazu sind Selfscanning, Ticket-Automaten oder das E-Banking.

«Die Arbeitsverhältnisse werden sich grundlegend ändern», prognostizierte Ruetz. Arbeitsplätze würden mobil und es werde inskünftig viele Selbständige geben. Die Computerisierung werde in den kommenden Jahren insbesondere in den Bereichen Administration, Hand- und Fingerfertigkeit, aber auch bei schweren körperlichen Arbeiten sehr hoch sein. In Tätigkeiten wie Pflege und Betreuung, Ausbildung, Kreativität und Originalität eher niedrig sein.

«Wer mit der Digitalisierung nicht Schritt halten kann, hat inskünftig schlechte Chancen am Arbeitsmarkt», führte Regula Ruetz aus. Eine stete Aus- und Weiterbildung sei unerlässlich. Nötig sei aber auch eine Kultur mit dem Mut zu Risiko und Fehlern. Im Vergleich zu heute werde es inskünftig viel schneller zu Änderungen kommen: «Ich bin zuversichtlich, dass die Schweiz die Digitalisierung meistern kann», schloss die Referentin ihre Ausführungen.

Pflegt uns dereinst «Pepper»?

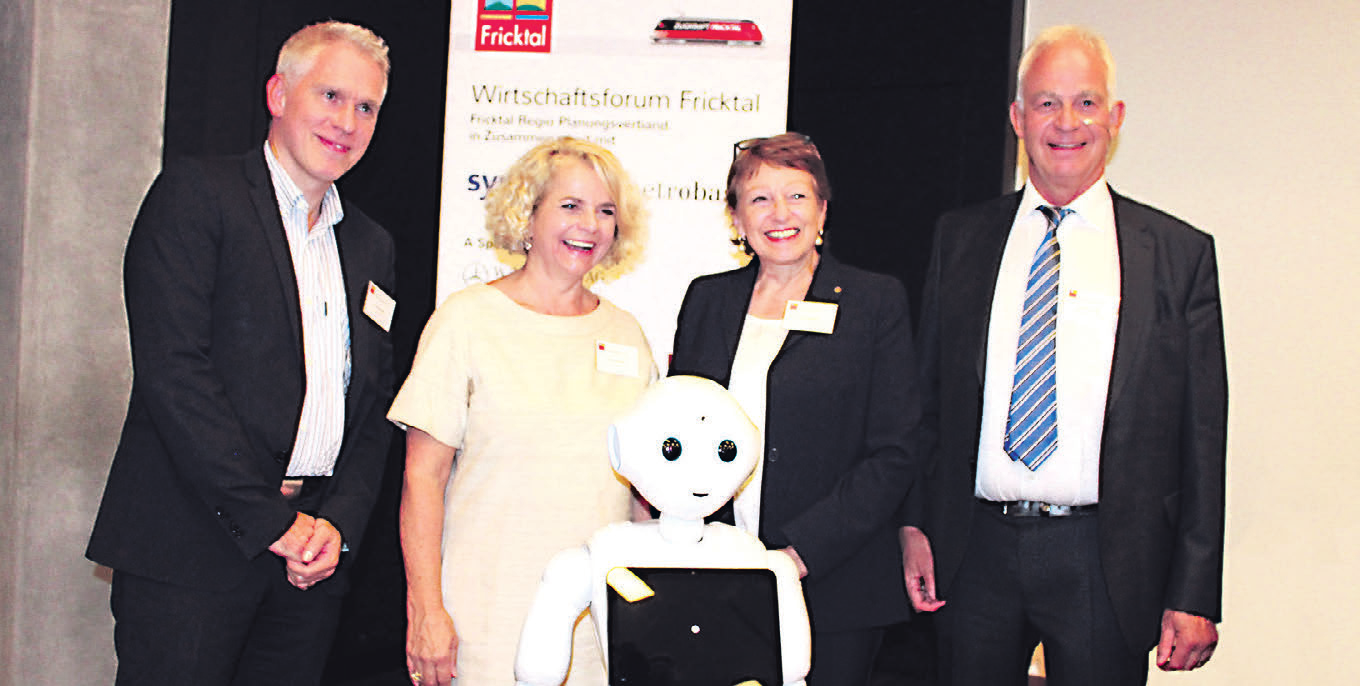

In Begleitung von «Pepper» kam Armin Dannecker, Dozent für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), nach Stein. Einleitend verwies er auf den Mangel an Pflegepersonal. Bereits heute gebe es in Japan Roboter, die behinderte Personen tragen, umlagern oder in einen Rollstuhl setzen können. «Diese Maschinen tun dies langsam und sorgfältig. Vor allem haben sie auch die für diese Tätigkeiten benötigte Kraft.» Danneker verhehlte nicht, dass hier die soziale Komponente der Betreuung fehle. Mit «Pepper», einem an der FHNW entwickelten Roboter, versuche man einen Teil dieser sozialen Komponente einzubringen. «Pepper» soll dereinst befähigt sein zur Führung eines einfachen Smalltalks, zur Beantwortung von einfachen Fragen, aber auch zur Erinnerung an Termine. Abschliessend meinte Danneker: «Wenn wir im Bereich der Digitalisierung nichts machen, dann machen es die andern.»

Im dritten Referat ging Regina Ammann von der Syngenta der Frage nach, ob Technologie die Welt ernähren könne. Die wachsende Bevölkerung nachhaltig ernähren zu können, sei eine riesige Herausforderung. Unter zunehmend erschwerten Bedingungen, müsse immer noch mehr produziert werden. Die Landwirtschaft benötige Lösungen, betonte die Referentin und: «Ich bin überzeugt, dass es ohne Technologie nicht mehr geht. Die Digitalisierung sehe ich als Chance für eine bessere Zukunft.» Wichtig sei die Vernetzung über die gesamte Ernährungskette, wobei der Konsument vermehrt Einfluss nehmen werde. Auf die Frage nach der Gentechnologie bei Syngenta führte Ammann aus, dass in Gentechnik in der Schweiz nicht geforscht werde. «Wir wünschten uns allerdings, dass wir hier forschen dürften», ergänzte die Referentin und verwies auf die gute Zusammenarbeit mit schweizerischen Hochschulen. Zudem müsse man sich bewusst sein, dass die Forschung letztlich dorthin gehe, wo sie nicht allzu stark eingeschränkt werde.